近日,《桥梁建设报》刊发《“红桥”引领汉阳蝶变》一文,聚焦汉阳与桥梁的深厚渊源。汉阳独居一镇,依江而立、伴水而生,更是因桥添美、因桥而盛。在这片桥梁事业的热土上,让几代建桥人积淀传承的以忠诚、奉献、拼搏、开放为基本特征的“红桥精神”得以展示和弘扬。

时光荏苒,桥是一座城市的前世今生

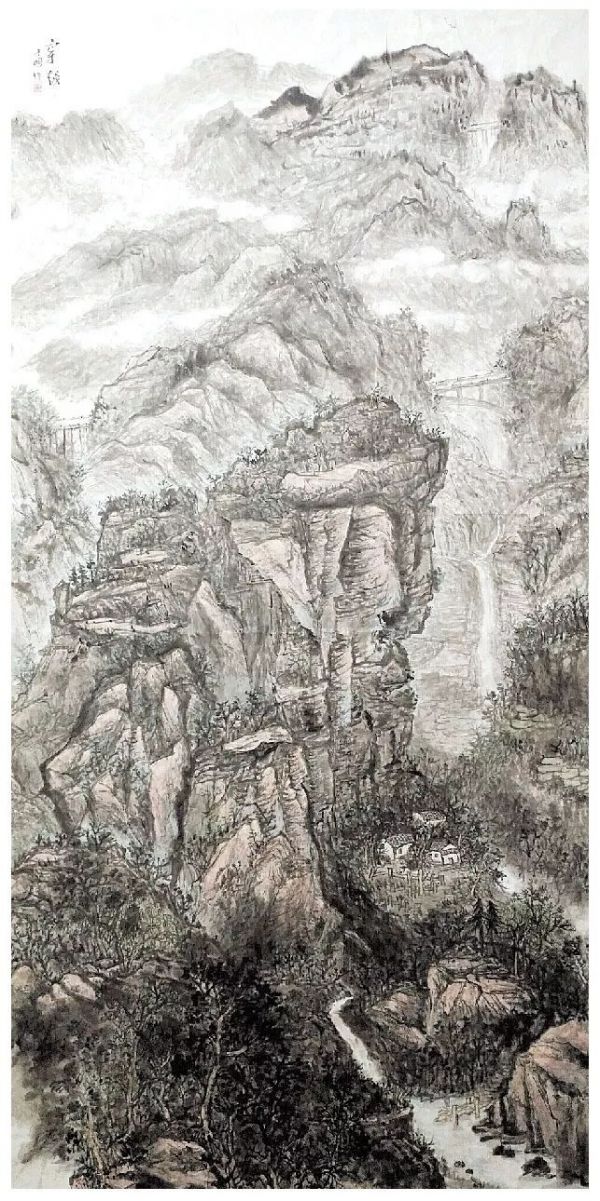

自古,长江汉水分三镇,隔江相望同一城。汉阳独居一镇,依江而立、伴水而生,更是因桥添美、因桥而盛。公元1107年,汉阳的莲花湖上诞生了第一座跨水桥梁——迎春桥,彼时春和景明、繁花似锦、游人如织,既有“湖光秋月两相和”的浪漫,又有“万家烟树满晴川”的恬静。从此,桥梁与汉阳结下了不解之缘,在历史中留下了道道倩影,既有宛如秋月的拱桥,壁垒方正的石桥,还有简练朴素的木桥,造型各异、古朴浑厚、玲珑典雅,增添了别样风采,展现了独特韵味。

步入近代,人们对横跨天堑的渴望变得空前强烈。1852年,通过两岸固锁、江中锚固等技术,实现了浮桥横跨龟蛇二山、飞跃长江天险;1890年,汉阳兵工厂厂房林立、蔚为壮观,“汉阳造”从这里矫健前行、享誉世界,为更多桥梁筑造了钢筋铁骨;1912年,北大德籍教授在这里形成长江大桥桥址草案,勾勒了筑桥者的跨江之梦。新中国成立后,随着桥梁技术的愈发成熟,战胜天堑的信心与决心愈发坚定,“万里长江第一桥”横空出世,“一桥飞架南北,天堑变通途”。可以说,桥梁肩负着通达两岸的使命,承载着古老的城市记忆,为滔滔江河注入了时代气息。

纵横交错,桥是一座城市的强劲脉搏

进入21世纪以来,汉阳桥梁建设迎来高速发展的黄金期。总投资80亿元的鹦鹉洲长江大桥,成为世界首座“三塔四跨”“结合梁”悬索桥;10月通车的杨泗港长江大桥一跨过江,是武汉首座双层公路大桥,跨度结构、通行能力创世界之最。在汉阳,平均每3年就有一座新的跨江大桥建成通车,平均每4公里岸线就有一座大桥的身影,如今已有11座跨江大桥巍然屹立,位居武汉市之首。

桥梁的发展推动汉阳交通从平面走向立体,带动了城市空间格局的重塑,特别是互通式立交桥连接城市环线、跨江大桥,与地铁、高铁、航空无缝对接、立体衔接,使汉阳与武昌携手,与汉口相牵,成为平均时速超过40公里、交通“半小时生活圈”覆盖全市的中心城区。同时,桥梁也引领城市形象日新月异、焕然一新,今年以来,军运会彩化亮化工程打造了绚丽的江上盛景。晴空下,旷野灰、沙鸥白、金秋黄、海军蓝,苍劲有力、轻盈简约,低调又自信,优雅又深沉;夜色中,璀璨灯光点亮“汉水红霞”“金凤振翅”“红色巨龙”,绽放了东方神采,震撼了八方来客。更是串联起晴川阁、铁门关等人文胜地,映衬着繁华商圈、高端楼宇等现代地标,使知音汉阳焕发出新的光彩,吸引了更多朋友关注汉阳、走进汉阳、点赞汉阳。

厚积薄发,桥是一座城市的蓬勃力量

上世纪50年代,随着一声开工令,来自全国各地的桥梁建设者在江城落脚、在汉阳扎根,拉开了众人修大桥、连接大通道的序幕。他们肩挑背扛砂石水泥,手工安装百万铆钉。当梦想成为现实,这批建桥大军从工棚搬进楼房,在莲花湖畔安家落户,形成了龟山脚下的“建桥新村”。夜幕降临,万家灯火,这里便是汉阳最初的人气地带。

近年来,桥梁的兴盛也推动汉阳更多区域繁荣发展,14年前的四新地区,是一片一望无垠的农田;近几年,跨江桥梁的修建、城市路网的完善,让四新地区实现了华丽蝶变,现如今,高楼林立、总部集聚,四新成为新兴的城市副中心。同时,希尔顿、洲际等星级酒店、江腾广场等新锐综合体,择桥而建、与桥为邻,促使桥头堡经济焕发出新的活力。建桥“国家队”——中铁大桥局扎根汉阳,中铁大桥院、湖北省交投、中交二公院、中铁十一局、中南设计集团等一批优质企业扎堆集聚,一批战略科技人才、产业领军人才落户汉阳,推动工程设计建造产业突破千亿规模。可以说,建桥人自力更生、奋力拼搏的精神火种,在这里生根发芽、薪火相传,为产业发展插上了腾飞的翅膀,带动了汉阳科学技术和经济实力与日俱增,助推了一座城市的兴盛与繁荣。

共生共荣,桥是一座城市的闪亮名片

步入新时代,汉阳以突破开局、用精彩奠基,地区生产总值跨越千亿台阶,地方一般公共预算收入突破百亿大关,经济总量昂首迈入武汉市第一方阵。当前,武汉市上下凝心聚力“三化”大武汉建设,汉阳紧跟全市战略部署,不断擦亮“新汉阳造”品牌。

汉阳,是新中国桥梁事业的发源地。1953年,铁道部新建铁路工程总局武汉大桥工程局(中铁大桥局前身)扎根汉阳莲花湖旁,筹建“万里长江第一桥”——武汉长江大桥,新中国桥梁事业发展的征程在汉阳开启。

汉阳,是助力新中国桥梁事业腾飞的地方。如今,根植于汉阳的中铁大桥局成长为世界上建桥最多的企业,并有力地推动了汉阳设计、施工、运维、设备制造、材料生产等一整条桥梁产业链的形成与壮大,港珠澳大桥、平潭海峡公铁两用大桥、杨泗港长江大桥、常泰长江大桥、孟加拉帕德玛大桥、中马友谊大桥等世界上许多伟大的桥梁工程,在设计、施工中都蕴含着“汉阳力量”。

如今,正是在这片桥梁事业的热土上,一座展现古今中外桥梁文明的博物馆即将正式对外开放,为汉阳再添一抹“桥”影,也让几代建桥人积淀传承的以忠诚、奉献、拼搏、开放为基本特征的“红桥精神”有了得以展示和弘扬的载体。

永记“红桥精神”的功臣

步入位于汉阳四新大道6号桥梁科技大厦1楼的桥梁博物馆,映入眼帘的是一面展现桥梁发展历程和桥梁建设者群像的铜雕,上面刻着毛主席的诗句“一桥飞架南北,天堑变通途”。这句诗是毛主席1956年视察武汉长江大桥建设时畅游长江后写下的。

后来,“天堑变通途”也成为一代又一代新中国桥梁人的信念与使命。他们来到汉阳,进入大桥局,建设起了一座又一座中国桥梁史乃至世界桥梁史上的丰碑。

从武汉长江大桥、南京长江大桥建设时扎根汉阳的赵煜澄、刘长元、孙春初、周璞、唐璜澄、胡宝玲等老一辈桥梁专家,到中国工程院院士陈新、方秦汉以及全国勘察设计大师杨进等让新中国桥梁桥梁事业逐步赶超世界的桥梁大师,再到如今,依然奔忙在桥梁事业前线的中铁大桥局党委书记、董事长刘自明,中铁大桥局总经理文武松,全国勘察设计大师徐恭义等新时代的桥梁人,他们身上,集中体现了“红桥精神”蕴涵的特质:忠诚,奉献,拼搏,开放。

为了革命事业,他们不畏困苦、舍生忘死;为了建设大业,他们无私奉献、任劳任怨;进入改革开放时期,他们勇于开拓、敢于创新。今天,走进新时代,他们用自己的行动践行、传承,化“红桥精神”为“红桥力量”,为汉阳书写新时代的精彩篇章。

永存“红桥精神”的根基

“红桥精神”中,“红”是浑厚的历史底色,“桥”是雄壮的汉阳特色。

“红桥精神”红在何处?中铁大桥局武汉桥梁传媒有限公司高级顾问、桥梁史专家余启新认为,从建设万里长江第一桥开始,桥梁建设带动发展,体现了中国共产党人的初心,就是为人民谋福利。通过自力更生、艰苦奋斗,让城市、国家彻底改变面貌,让人民拥有幸福生活,这就是“红桥精神”的红色基因。

“红桥精神”桥的特色如何展现?从“万里长江第一桥”到武汉长江“第十一桥”青山长江大桥,从汉水铁桥到江汉七桥,桥梁连三镇,武汉抱成环。而作为武汉桥梁连接最多的城区——汉阳,也随着一座座桥梁的飞架,实现一次次飞越。

这一浑厚的历史底色和雄壮的汉阳特色,展现在桥梁博物馆的一处处展厅和一件件展品中。

在桥梁博物馆中,武汉长江大桥建设者使用的铆钉枪,南京长江大桥建设者穿的潜水服,国家领导人视察九江长江大桥时留下的亲笔题词,芜湖长江大桥质量宣言的老照片、南京大胜关长江大桥的桥模,港珠澳大桥建设者穿过的工装等藏品,见证了新中国新中国桥梁事业从弱到桥、从追赶到领先的跨越,也以无声的方式向参观者展现着新中国建设者们为祖国的建设发展而拼搏奋进、开拓创新和追求质量的精神。

武汉长江大桥的建设,不仅仅教会了第一代桥梁工程师修桥,更重要的是在第一代桥梁工程师的脑海当中,形成了深深的质量烙印和工匠精神。

永续“红桥精神”的辉煌

如今,武汉长江大桥和南京长江大桥都已经历了半个多世纪的风风雨雨,但其建设中所积淀下来的“红桥精神”却历久弥新,一直在大桥人身上和汉阳这片土地上传承、发扬。

进入新时代,鹦鹉洲长江大桥、杨泗港长江大桥、白沙洲长江大桥、军山长江大桥等连接汉阳的长江大桥相继建成,在这些桥梁的建设者身上,“红桥精神”依然熠熠生辉。

仅用36天就让一座一跨过江的世界级大桥“飞越”长江的故事,是参观者在桥梁博物馆欣赏杨泗港长江大桥展品时一定会听到的故事。

今年10月刚刚建成通车的武汉杨泗港长江大桥是世界上跨度最大的双层公路悬索桥,其主跨达到1700米,一跨过长江,并且桥面距离水面240米。建设者仅用4年多时间就完成这座世界级大桥的施工,并且在2018年11月15日至12月29日短短一个多月的时间,就完成了架梁施工,让这条“巨龙”飞越长江。

这是“红桥精神”在新时代大桥人身上的实践与发展,也是“红桥精神”在汉阳这片建桥热土上依然鲜活炽热、生命力充沛最好的证明。

知音文化

知音依旧,知音更新。文化的感染力和号召力,正是在于其历久弥新,传说已经俱往矣,但在新的时代条件下,实现中华文化的创造性转化和创新性发展的探索,还在路上。

楚汉文化、知音文化、三国文化、摩崖文化、近代工业文化、桥文化、博物馆文化……汉阳文化,从不同侧面,展现了一个多维汉阳。

知音文化为魂。在汉阳,“知音文化”拥有丰富的载体。小到钟家村、琴台路、知音路、琴断口等路名、地名,大到古琴台、晴川阁等历史名胜,“知音文化”早已融入汉阳人乃至武汉人的日常生活,“知音文化”已成为汉阳最优质的文化大IP。

山水文化为根。汉阳是武汉市唯一拥有两江两岸的主城区,流域变化多样的地形地貌,造就了汉阳世界级的自然之美。十山六湖,风光秀美,水域面积占30%,汉阳是名副其实的山水之城。

桥文化为脊。桥是汉阳山水文化的另一个重要载体。武汉长江大桥、江汉一桥、江汉二桥、鹦鹉洲长江大桥、墨水湖上46座形态各异桥梁……汉阳的桥,也早已融入其山水文化之中,成为城区建设的脊梁。

博物馆文化为脉。汉阳全区共有十多座博物馆,涉及建筑、工业、美术、音乐、历史、医学、传统文化等领域,见证了汉阳的历史,折射出城市的发展脉络。未来,多元化的博物馆更将成为汉阳打造“博物馆之城”的源动力。

“汉阳造”文化为剑。19世纪末,张之洞的“汉阳造”标志着我国近代工业的开端。如今,汉阳造文化创意园在龟山北麓生根发芽,成为汉阳文化产业的发展前沿。

【编辑:蔡婉婷】

关注

关注